Geschichte im Schaufenster der Abteilung Rheinland

Hier finden Sie alle bisherigen Archivalien der Rubrik "Geschichte im Schaufenster" der Abteilung Rheinland aus dem Jahr 2025.

Relevante Links zum Thema

Geschichte im Schaufenster - August 2025: Peter Paul Rubens im Landesarchiv

Relevante Links zum Thema

Geschichte im Schaufenster - September 2025: Karten

Relevante Links zum Thema

Geschichte im Schaufenster - Oktober 2025: Gründungsprivileg für die Reichsabtei Werden

Relevante Links zum Thema

Geschichte im Schaufenster - November 2025: Goldbulle der Abteilung Rheinland

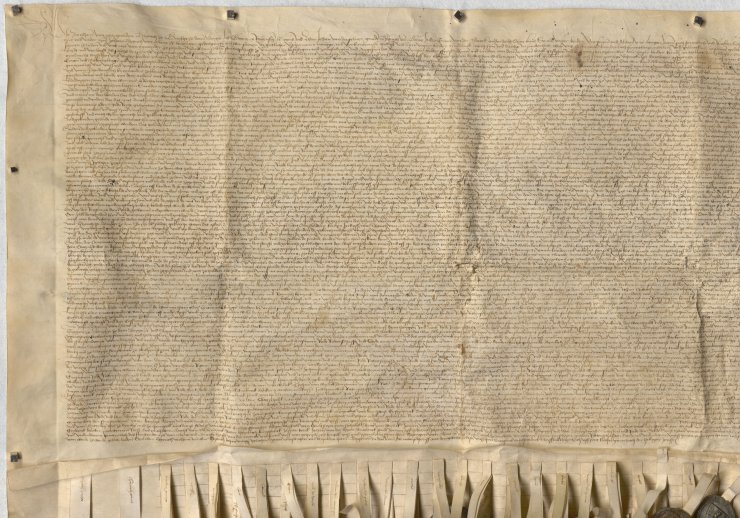

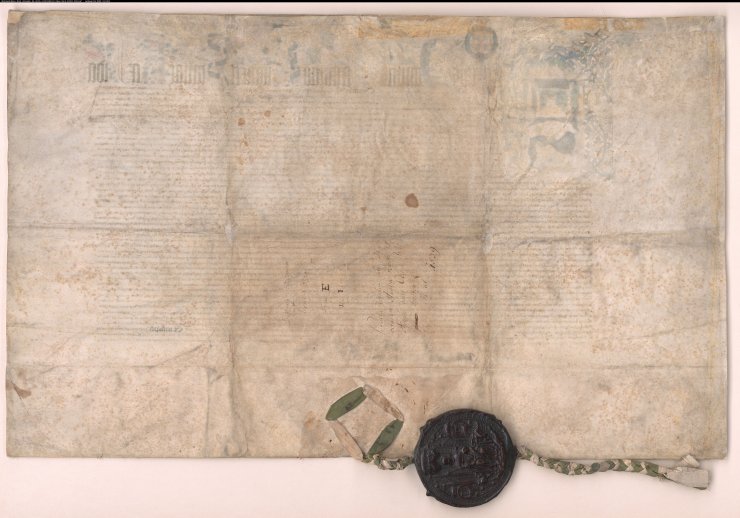

Im Jahr 1857 legte die Äbtissin des Stiftes Essen, Katharina, Karl IV. einige Urkunden vor, die er bestätigen sollte. Dabei handelte es sich um Urkunden vorheriger Kaiser, die dem Stift Privilegien zugesprochen hatten. Für uns ist die Urkunde allerdings vor allem wegen des Siegels interessant. Dabei handelt es sich nämlich um die einzige Goldbulle in der Abteilung Rheinland.

LAV NRW R, AA 0248 Essen, Stift, Urkunden Nr. 527

Relevante Links zum Thema