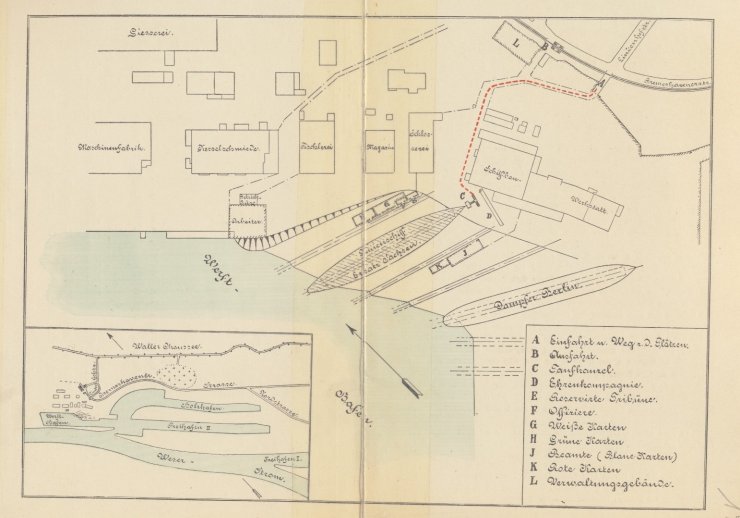

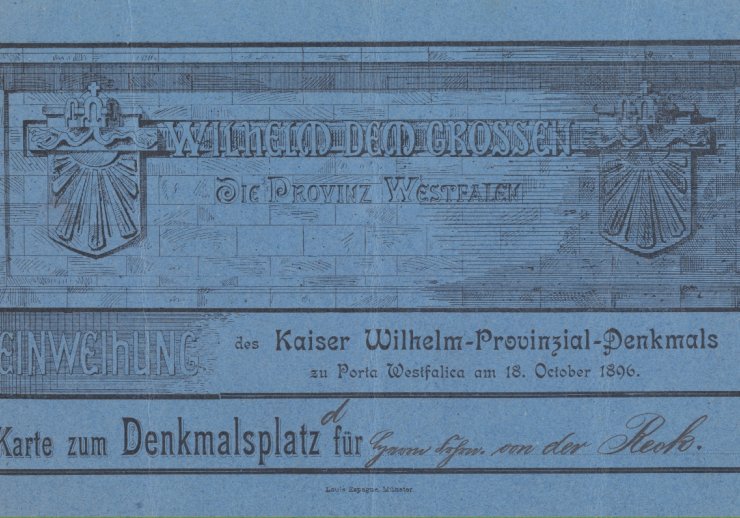

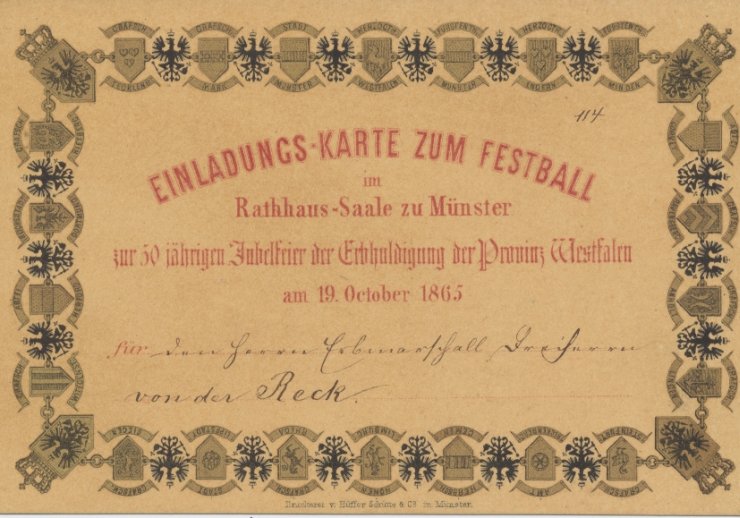

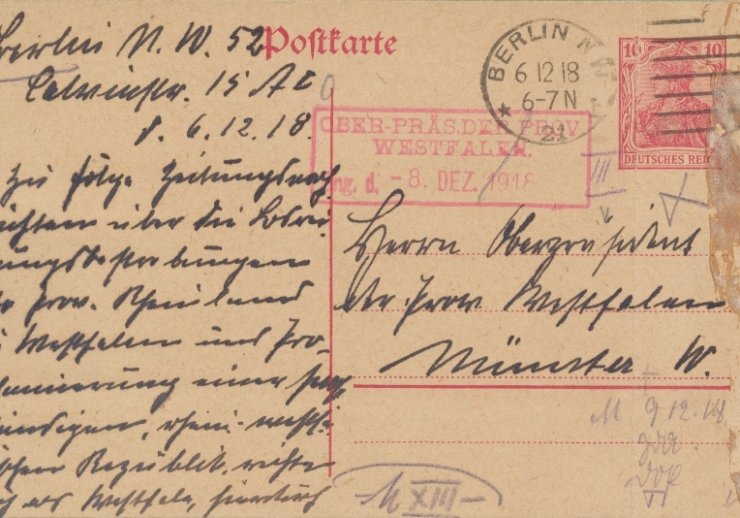

Im Rahmen der Aufrüstung der deutschen Hochseeflotte wurde am 1. Juli 1908 auf der Weser-Werft in Bremen das zweite Linienschiff der so genannten „Nassau-Klasse“ auf den Namen „SMS Westfalen“ getauft (Lageplan und Foto links). In seiner unten auszugsweise zitierten Taufansprache deutete Freiherr Eberhard von der Recke von der Horst als Oberpräsident der Provinz Westfalen die kaiserliche Namengebung naheliegenderweise als Würdigung der Verbundenheit Westfalens mit der preußisch-deutschen Monarchie, ließ allerdings unerwähnt, dass zuvor natürlich auch schon andere Schiffe den Namen von Ländern bzw. Provinzen des Reiches bekommen hatten. Die „SMS Westfalen“ ging 1909 in Dienst, nahm während des Krieges an nur an wenigen Gefechten teil und wurde 1924 in England abgewrackt.

Noch klingen in unseren Herzen wieder die wundervollen Worte von der Versöhnung der historischen, konfessionellen und wirtschaftlichen Gegensätze, die Seine Majestät der Kaiser bei den letzten großen Manövern an Seine Westfalen zu richten geruhte. Ein Reich, ein Volk, ein Gott schallte es in allen deutschen Gauen wieder und die Westfalen insonderheit, stolz auf die Worte der Anerkennung und des Vertrauens, gelobten sich, wie bisher so bis in alle Zukunft den Kaiserlichen Mahnungen nachzuleben. Da läßt ein neues Zeichen Kaiserlicher Huld und Gnade in heißem Dankgefühl ihre Herzen höher schlagen. Denn Seine Majestät haben zu bestimmen geruht, dass das neueste Rüstzeug deutscher Seemacht, das wir heute seinem Element übergeben, den Namen „Westfalen“ tragen soll, den Namen einer Provinz, die erst vor einem Jahrhundert geboren, in dieser kurzen Spanne Zeit dank ihrer reichen Bodenschätze, der Tüchtigkeit ihrer Bevölkerung und dank vor allem der landesväterlichen Fürsorge ihrer erhabenen Herrscher zu einer der schönsten Perlen in der preußischen Krone herangewachsen ist. Der Name Westfalen soll dir, du stolzes Schiff, eine gute Vorbedeutung sein. Er ruft in die Erinnerung zwei Helden in der deutschen Geschichte (…) Karl der Große war es, der Westfalen dem deutschen Reiche einfügte, der große Kurfürst gewann die ältesten Bestandteile des jetzigen Westfalens der preußischen Monarchie. (…)

Wenn aber der Ruf deines Kaisers dich [ereilt], so wirst du, dessen bin ich gewiss, gleich den alten sieggewohnten westfälischen Regimentern, ein Schrecken deiner Feinde sein und deine Pflicht tun, hart wie westfälischer Stahl und zäh wie die westfälischen Eichen, treu deinem Kaiser, Ihm getreu bis in den Tod!

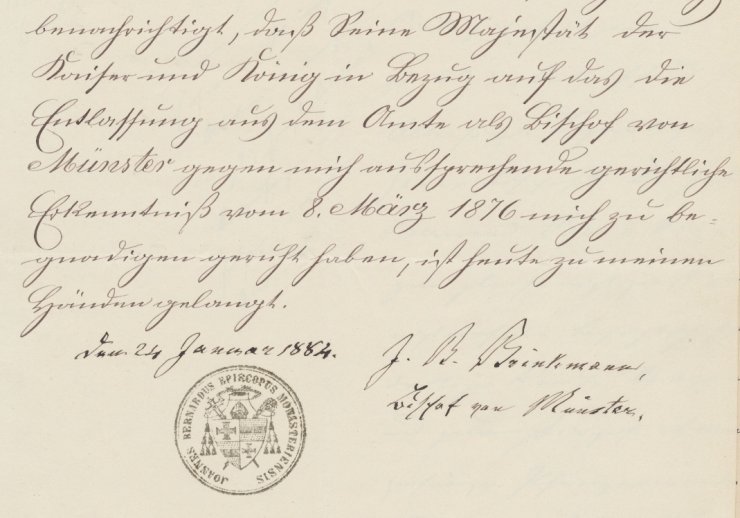

LAV NRW W, K 001/Oberpräsidium, Nr. 2570